La Cour pénale internationale nourrissait l’espoir d’un monde meilleur en mettant fin à l’impunité des criminels de masse. Elle fut créée par un traité signé à Rome en 1998, entre la fin de la guerre froide et les attentats du 11-Septembre, dans le sillage du tribunal de Nuremberg, chargé de juger les chefs nazis après la Seconde Guerre mondiale, et sur les fondations des tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda établis par les Nations unies dans les années 1990.

Mais à ce jour, seuls 124 Etats adhèrent à ce traité, créant, de facto, une justice à deux vitesses. A ces limites légales se sont ajoutés des choix judiciaires frileux, guidés par des enjeux diplomatiques qui ont obscurci ses ambitions globales. Les auteurs de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre devaient craindre cette épée de Damoclès, mais seule une poignée de suspects est tombée dans les filets de la Cour. Un jeu d’équilibriste entre justice et politique, dans lequel ses acteurs n’ont pas, ou peut-être pas encore, su s’imposer.

C’est « L’interprète », du réalisateur américain Sydney Pollack, qui consacre le mieux la puissance supposée de la Cour pénale internationale. Le film met en scène un dictateur entravé par le glaive de la justice internationale. Mais la fiction dépasse largement la réalité d’une Cour condamnée de facto à exercer une justice à deux vitesses. Sa puissance ne s’exerce à ce jour qu’à l’encontre des ressortissants d’Etats qui ont ratifié son traité ou de ceux qui commettent des crimes sur le territoire de ces derniers. A moins que le Conseil de sécurité des Nations unies ne décide de la saisir.

Même si trois des cinq membres permanents du Conseil ne reconnaissent pas la Cour, ils se sont tournés vers elle en 2005 pour les crimes du Darfour, puis six ans plus tard pour ceux commis pendant la révolution libyenne. Il fallait alors susciter des défections au sein du régime et préparer les opinions publiques à l’intervention militaire de l’Otan. Mais à la chute de Mouammar Kadhafi, la Cour s’est retirée, sur la pointe des pieds. Les puissances alliées ne souhaitaient plus que les deux suspects du procureur, l’ancien chef des renseignements, Abdallah al-Senoussi, et le fils du Guide libyen, Saïf al-Islam Kadhafi, comparaissent un jour à La Haye.

Les Américains s’opposent à la Cour, pour les mêmes raisons que Russes et Chinois : ne pas perdre un iota de souveraineté. Mais Washington y fait néanmoins ses emplettes, coopérant lorsqu’elle cible des leaders ne figurant pas dans ses favoris, comme le président kényan Uhuru Kenyatta, et la menaçant, lorsque ses choix desservent, dit-elle, ses intérêts nationaux. Il en est de même pour la Palestine, depuis le 1er avril 2015, la Palestine est accueillie à la Cour en tant qu’Etat et espère qu’elle pèsera dans ses négociations avec Israël. Mais beaucoup doutent déjà de sa pérennité si elle devait demain ouvrir des enquêtes sur les crimes commis de part et d’autre dans les territoires occupés.

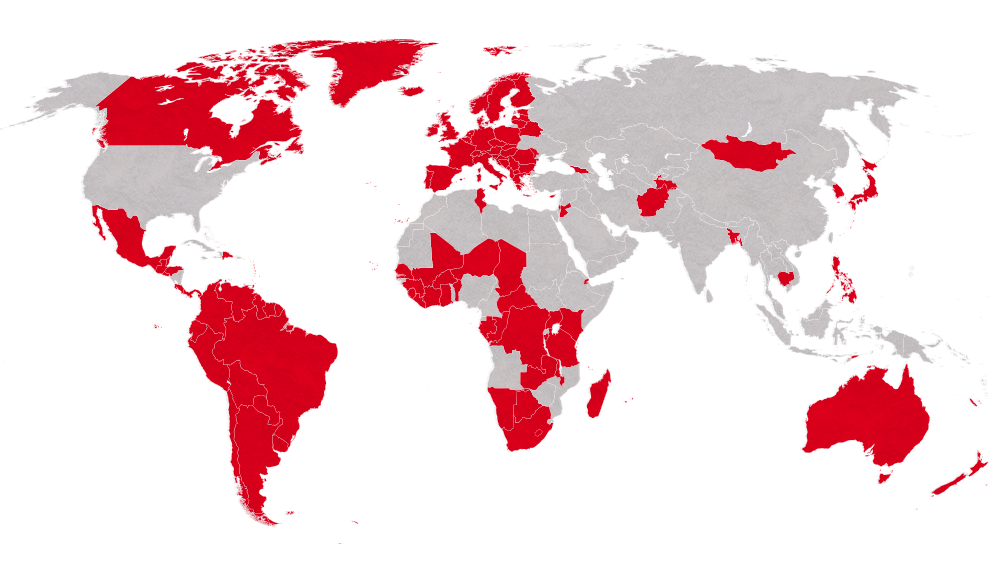

Les « Etats parties » à la Cour

Les Etats parties à la Cour (124 au 21 juin 2016) sont chargés, au cours d’assemblées annuelles, de voter le budget, d’élire juges et procureurs et d’amender le code de procédure. Au sein de ce mini parlement, dont les membres disposent d’un vote de poids égal, les Etats débattent de toutes les questions clés : coopération, protection des témoins, réparation pour les victimes, détention, etc.

La menace de la CPI est un Joker brandi ici ou là, au gré des intérêts des Etats. Membre ou non de la Cour, aucun ne s’oppose, sur le principe, à la poursuite des criminels de guerre. Mais tous restent jaloux de leur souveraineté. Ceux qui ont adhéré à la Cour ont amendé leurs codes pénaux pour s’assurer qu’aucun de leur ressortissant n’atterrisse dans le box des accusés de la Cour de La Haye, car la Cour n’intervient qu’en dernier recours, si un Etat refuse de juger ceux qu’elle a ciblés. Ceux qui l’ont saisie, comme la République démocratique du Congo, l’Ouganda, la Centrafrique et la Côte d’Ivoire attendent qu’elle « élimine » leurs opposants, tout en engrangeant quelques gages de respectabilité, même si le jeu est risqué et l’effet boomerang jamais très loin.

Depuis l’inculpation du président soudanais, puis celle du président kényan, l’Union africaine s’oppose frontalement à la Cour, lui reprochant d’être l’instrument d’un « néocolonialisme » judiciaire. Après avoir longtemps menacé de se retirer du traité de Rome, plusieurs Etats africains décidaient, à l’automne 2016, de quitter la Cour. Le Parlement du Burundi votait le retrait du pays, le 12 octobre 2016, suivi notamment par l’Afrique du Sud. En treize ans, à ce jour [11/02/2016, ndlr], une seule enquête a été ouverte hors du continent africain, même si le procureur a d’autres cibles dans son viseur comme l’Ukraine, la Colombie, la Palestine et même l’Afghanistan. Et alors que le Moyen-Orient s’enflamme, la Cour reste face à ses impuissances. Elle peine à s’engager dans le mortifère face-à-face sunno-chiite, ou à se pencher sur le jihadisme islamique qui s’étend en Afrique. Et son maigre bilan ne suscite guère les soutiens. Elle n’a bouclé que quatre procès contre des Congolais.